Copyright

© 2004-2017 François LAGARDE. Tous droits réservés. |

|||||||||||||

|

Version 2.2.8 |

Bibliographie | Histoire | |||||||||||

|

Des cisterciens à la fin des temps :

Publié le 03 mai 2011 - Emmanuel Levasseur

Note de l'auteur, Longjumeau le 20 mars 2011. Douze années après avoir présenté ce travail, je me retrouve encore devant vous à dire ce qu’il fut. Non pas que j’y sois contraint par quelques impératifs mais parce que j’aime l’Histoire et je reste son obligé dès lors que je l’expose. Les lignes que vous lirez plus bas constituent en fait l’introduction d’un travail plus large, mené sur deux années, intitulé « Des Cisterciens à la fin des temps : l’ordre de Cîteaux dans les Iles Britanniques de la Guerre des Deux Roses à la dissolution. Il a été préparé sous la direction de Mme Jacqueline Guiral-Hadziiosif entre octobre 1997 et juin 1999 et à été soutenu à Nanterre en sa présence et celle de M. Henri Bresc. Je la remercie encore a posteriori pour sa patience infinie et sa gentillesse extraordinaire qui m’ont permis de finaliser ces recherches ; je remercie également M. Bresc qui restera pour toujours mon « vieux maître », un homme haut en couleur, d’une grande intégrité et d’une érudition sans pareil. J’aimerai enfin remercier tous mes condisciples de ces années de Maîtrise pour leur aide (en particulier en latin) ainsi que ma mère pour sa relecture méthodique qui a sauvé une nouvelle fois l’orthographe de l’humiliation. A ces propos introductifs des plus classiques, j’aimerai restaurer brièvement la réalité des événements qui ont présidé à la genèse de ce travail, à son cheminement tortueux et au jugement final de mes maîtres. L’idée de ce mémoire procède à la fois de mon insistance à travailler sur les cisterciens mais également de la proposition de Mme Guiral-Hadziiosif d’étudier la compilation réalisée par C.H Talbot à partir d’archives de la Côte d’or, Letters from the English abbots to the chapter of Cîteaux. Cette perspective m’a paru très intéressante pour plusieurs raisons :

Il serait fastidieux de vous parler des doutes, des choix, des difficultés de toutes sortes qui ont émaillées ce travail mais il suffit de dire que cela a existé et, qu’à bien des égards, je n’en fus pas étonné. Enfin, je vous parlerai de ce qu’il convient d’appeler un « hold-up » intellectuel ou une escroquerie car c’est bien comme cela que j’ai vécu l’obtention de mon diplôme. Je voulais être parfaitement sincère sur ce point. Mes professeurs attendaient un essai de « micro-histoire » basé sur les lettres des abbés ; celles-ci furent en fait le prétexte à un diaporama, un véritable compendium sur l’histoire de l’Ordre outre-manche. Cette dérive m’apporta un flot de critiques en règle et fit de ma soutenance une véritable disputatio de presque deux heures sur le fond comme sur la forme. Opponens et respondens trouvèrent finalement un accord. Un travail sincère dont voici l’introduction telle qu’elle a été présentée à l’époque (y compris la carte faite et complétée à la main et scannée pour l’occasion). Un grand merci à François de le remettre à la disposition d’un plus grand nombre.

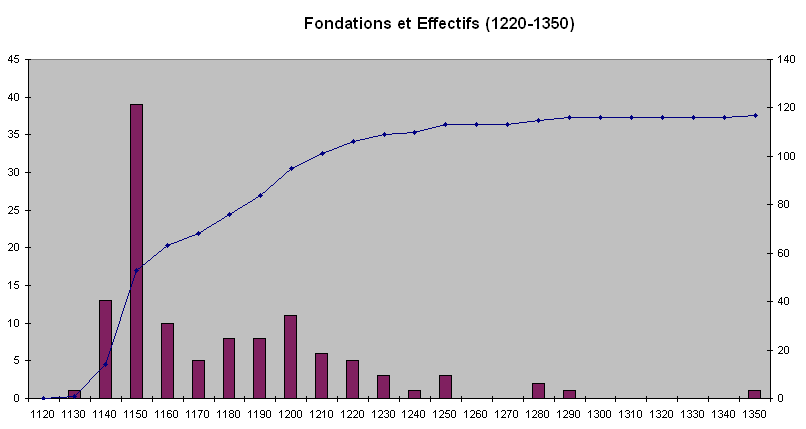

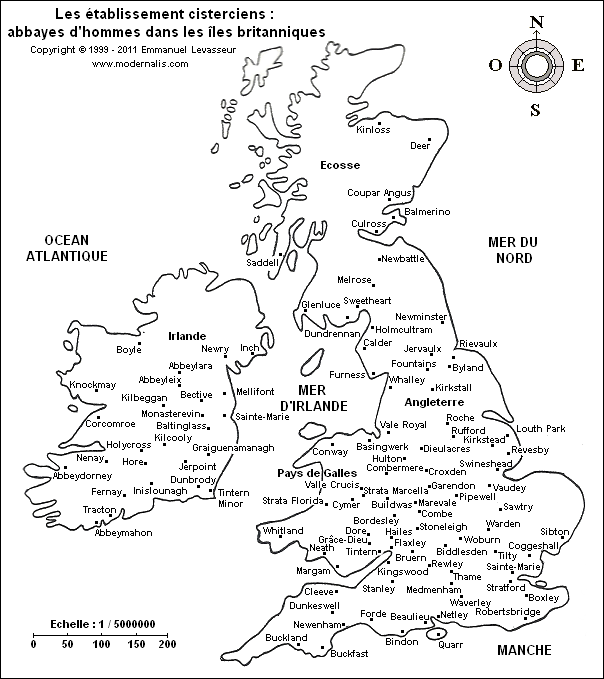

Cîteaux et ses filles ont essaimé dans toute l’Europe, et ce dans ses confins ; ainsi, très tôt, elles franchissent la Manche : il ne faudra que 30 ans aux Cisterciens pour poser le pied sur les Iles britanniques avec la fondation de Waverley (co. Surrey) en 1128. Ce n’est que l’abbatiat d’Hugue de Semur (1049-1109) qui mène les Clunisiens dans cette région avec le prieuré de Saint-Pancrace de Lewes (co. Sussex) en 1077 [1]. Successivement, on trouve des établissements au Pays de Galles avec Tintern (co. Monmouth) en 1131, en Ecosse avec Melrose (co. Roxburgh) en 1136, enfin en Irlande avec Mellifont (co. Louth) en 1142 [2]. L’ordre bourguignon a vu ainsi son destin confondu avec celui du lointain, de l’inconnu alors que son organisation s’ébauchait lentement ; en effet, à la mort d’Etienne Harding, troisième abbé de Cîteaux, le 28 mars 1134, alors même que l’on compte 4 établissements sur l’île (c.a.d Waverley, Tintern, Rievaulx (co. York) en 1132 et Garendon (co. Leicester) en 1133 [3]) le Chapitre Général publie les premiers statuts de l’Ordre [4] (la Charte de Charité date de 1119 [5]). Un ordre jeune donc mais conquérant qui jouit très vite d’un immense succès et ipso facto d’appuis prestigieux dans les quatre unités qui constituent les Iles britanniques : on parlera de l’entreprise de saint Malachie et du rôle du roi Diarmait Mc Murchada en Irlande, de la dynastie des Canmores en Ecosse, des nobles anglo-normands et gallois. Les acteurs d’une réussite politique donc, mais aussi économique, avec notamment la laine, qui peuvent nous faire penser qu’elle est parmi les plus spectaculaires de la petite communauté fondée par Robert de Molesme en 1098. En 1153, on compte 56 monastères en Angleterre et en Ecosse et 9 en Irlande (en majorité des filles ou des petites-filles de L’Aumône et de Clairvaux) ; on peut d’ailleurs tenter de voir brièvement la progression de l’ordre dans cette zone et la comparer à celle de l’ordre en général. Au niveau des fondations, on compte une fondation dans la décennie 1120-1130 ; 13 pour 1131-1140 ; 53 pour 1141-1150 (avec l’incorporation de Savigny) ; 10 pour 1151-1160 ; 5 pour 1161-1170 ; 8 pour 1171-1180 et 1181-1190 ; 11 pour 1190-1200 ; 6 pour 1201-1210 ; 5 pour 1211-1220 ; 3 pour 1221-1230 ; 1 pour 1231-1240 ; 2 pour 1241-1250 ; aucune jusqu’en 1270 ; 2 pour 1271-1280 ; 1 pour 1281-1290 ; 1 en 1350 soit 117 abbayes au total. En Angleterre, c’est la fondation royale de Sainte Marie de Grâce (co. Essex ) en 1350 qui clôt l’expansion ; en Ecosse, la dernière abbaye est Sweetheart (co. Kirckudbright) en 1273 ; en Irlande, Hore (co.Tipperary) en 1272 ; au Pays de Galles, La Grâce-Dieu (co. Monmouth) en 1226.

Carte n°1 : Les établissements cisterciens : abbayes d'hommes Illustrations réalisée d’après Marcel PACAUT, Les moines blancs ; D. H WILLIAMS, Atlas of cistercians lands in Wales, p. 82 et G. W. S BARROW, Kingship and unity, p.60.

Mais déjà ce destin brillant est troublé dès les années 1140 : la croissance rapide, parfois difficile (avec le problème des incorporations), les querelles du Sacerdoce et de l’Empire, le schisme de 1159 provoquent des tensions au sein des filiations (notamment entre Pontigny, Clairvaux et Cîteaux) ; tensions que n’auront de cesse de déplorer certaines personnalités de l’ordre jusqu’à la fin du XVe siècle [6]. De plus, son intégration rapide dans la société et son enrichissement poussent les instances de l’ordre et la papauté à une reprise de laquelle émerge « le second ordre Cistercien » [7]. En 1152, le Chapitre Général interdit toutes nouvelles fondations [8], en 1180 c’est le statut De non acquirendo, en 1188 De non aedificando. La papauté avec Alexandre III, et surtout Innocent III, veut un ordre irréprochable et missionnaire avec Latran IV [9]. Des remous donc mais pas de réel péril, dans l’ordre dans son ensemble comme dans les maisons britanniques (nous allons le voir dans la première partie) ; cependant des voix se font entendre, le mépris commence à sourdre du côté de la perfide Albion avec Walter Map et Giraud le Cambrien [10]. Alors que les XIIe et XIIIe siècles avaient été ceux de la réussite mais aussi de la mutation et des adaptations, le XIVe est pour les Cisterciens celui de tous les dangers. En effet, aux dissensions internes s’ajoutent les attaques plus précises et plus violentes des contempteurs de l’ordre, notamment de séculiers au sujet de la Dîme. Ce privilège et leur enrichissement évident leur donnent très vite une réputation de cupidité. Dès 1174, Richard, archevêque de Canterbury, adresse une lettre très amère aux abbés Cisterciens, qui leur fait remarquer qu’un tel privilège ne s’expliquait que par la pauvreté des premiers temps [11]. D’autres coups sont portés par les conciles, surtout par celui de Vienne (1311-1312) [12]. Par les papes comme Innocent III, Benoît XII, qui par leurs initiatives n’ont fait que souligner les limites du gouvernement Cistercien. Des instances rongées, dans la deuxième moitié du XIIIe siécle, par les querelles entre l’abbé de Cîteaux et les « quatre premiers pères » (c.a.d les abbés de Clairvaux, de la Ferté, de Pontigny et de Morimond) qui incarnent la direction collégiale de l’ordre. Un phénomène qui serait lié, selon Marcel Pacaut, plus à l’essoufflement du mouvement d’expansion qu’à une « crise morale interne », mais aussi à « l’exposition au temporel » [13]. Le corollaire d’une dynamique faiblissante est la recomposition, la redéfinition du rôle de l’ordre dans la société médiévale et pré-moderne. En effet, la conquête Cistercienne des marges de l’Europe a d’abord justifié leurs méthodes d’exploitation et d’appropriation de la terre, escamoté les problèmes que constituent d’une part la dialectique entre gestion centralisée et gestion par filiation (qui n’ont pas forcément les mêmes objectifs) et d’autre part, la communication de plus en plus difficile au sein d’une communauté si importante et si dispersée : ces éléments sont évidemment cruciaux dans le cas britannique. C‘est tout le problème de ce que j’appelle ‘les Cisterciens du lointain’, c’est à dire la recherche d’un hypothétique équilibre entre impératif d’unité et impératif d’efficacité, la gestion du succès économique, des intérêts et des jalousies qu’il suscite ; les difficultés à s’adapter aux vicissitudes et aux compromissions qui font le jeu des pouvoirs : celui qui s’instaure entre l’ordre, le pape, le roi et les forces politiques nationales et locales. Enfin, les difficultés à s’adapter à une société et à une conjoncture aux nombreux bouleversements alors que s’estompent peu à peu l’éclat des premiers temps et avec lui les idéaux qui en faisaient la quintessence. C’est au niveau de toutes ces interactions complexes que je veux présenter l’ordre de Cîteaux dans les Iles britanniques, son évolution et sa chute. Le titre de ce travail suggère une vision instantanée de la société Cistercienne du milieu du XVe siècle jusqu’à sa dissolution par le schismatique Tudor, et c’est, en grande partie le cas. Mais j’ai voulu qu’il soit aussi le bilan de quatre siècles d’occupation. Les nombreuses mutations et ruptures qui aboutissent à la Dissolution ne se trouvent pas toutes comprises dans la période que j’ai choisi, on peut même dire que bon nombre d’éléments expliquant celle-ci sont à chercher dans la genèse et l’évolution du mouvement cistercien. Quels « péchés » attribuer aux moines blancs, quelles responsabilités dans cette conclusion tragique ? Quels sont les processus qui ont sanctionné ces mutations ? Les Cisterciens britanniques sont-ils de cette « espèce universellement exécrée, au point que leur rencontre fortuite passe pour porter malheur, et pourtant ils ont d’eux-mêmes une opinion magnifique » ? [14] En tout cas, ce n’était pas l’ordre primitif, cela on ne peut en douter. Le premier objectif de cet exposé sera de préciser ces responsabilités et ces processus qui sont les deux termes de ce que l’on pourrait appeler la rupture progressive de pactes spirituels, politiques, sociaux et économiques. Le second sera de préciser notre vision de cet ensemble britannique : une étude particulière telles que celle-ci va montrer, s’il en était besoin, que « (...) l’image d’un cours de l’histoire sans remous, ne fut-ce que pour l’Angleterre et, à plus forte raison, (...) les bouillonnements, la désorganisation, la schizophrénie des nations celtes découvre son visage de mythe bon pour la poubelle de l’histoire » [15]. Il existe, en effet, des stratégies sous-jacentes, similaires à celle du continent, qui ont guidé les Cisterciens dans leurs itinéraires et tout cela ne s’est pas fait sans heurts. Outre ces objectifs généraux, il fallait déterminer, sélectionner, examiner les sources et les ouvrages qui permettraient une synthèse précise. On s’en doute, la bibliographie fait la part belle à la langue de Shakespeare car, à part quelques classiques à caractère général, peu de traductions des travaux précis, fondamentaux sur la question (on citera les œuvres de David Knowles ou de R.A Donkin). A cela s’ajoute l’absence d’une véritable synthèse sur les ordres monastiques, dans les Iles britanniques en général, sur les Cisterciens en particulier, et donc une bibliographie pléthorique : on regardera celle de Donkin ou celle, plus récente, de Rochais et Manning [16]. Mon orientation bibliographique a été celle de la diversité. Néanmoins, il faut évoquer quelques-uns des "trésors" qui m’ont permis de réaliser ce travail. D’abord les ouvrages de D. Knowles, notamment The religious orders in England, Bare ruined choirs et sa contribution, chez Longman, à la série Medieval religious houses pour l’Angleterre et le Pays de Galles; on peut citer ensuite citer R.A Donkin et l’excellent The Cistercian studies in the geography of medieval England and Wales. Pour le Pays de Galle, l’histoire des moines blancs, comme la géographie ou l’économie des abbayes, a été décrite de manière très précise par David H.Williams à la fois dans son Atlas of the cistercians lands in Wales, dont j’ai usé des cartes et des photos, et The Welsh Cistercians, une synthèse pour laquelle on ne trouve pas d’équivalent pour des régions comme l’Irlande ou l’Ecosse. Enfin, il convient de citer l’effort de C.H Talbot pour la Royal Historical Society Letters from the English abbots to the chapter of Cîteaux réalisé à partir de documents se trouvant aux Archives de la Côte d’Or à Dijon et les indispensables, quoi que délicat d’utilisation, Statuta Capitulorum Generalium Cisterciensis ordinis rassemblés par le père J.M Canivez [17]. Revenons d’abord plus précisément à certaines sources, à la correspondance exhumée par Talbot d’abord, qui a été à la base de ma réflexion, la source principale de mes interrogations. Celle-ci présente évidemment des faiblesses, Talbot le souligne bien : c’est une série incomplète (ceci à cause, d’une part, du pillage de l’abbaye, de Cîteaux par les armées de Ferdinand II en 1636 ; d’autre part, de la Révolution), le contenu « manque de détail et d’une narration factuelle », se révèle verbeux en de nombreux passages, fait référence à des lettres ultérieures et surtout, pour nous, reste sans réponse (il n’y a en effet aucune trace de réponse de la part du Chapitre Général). Mais, au-delà de la critique formelle, ces lettres nous apportent de nombreux éléments quant à l’état des Cisterciens anglais entre 1442 et 1521. Je vais tenter de le montrer.

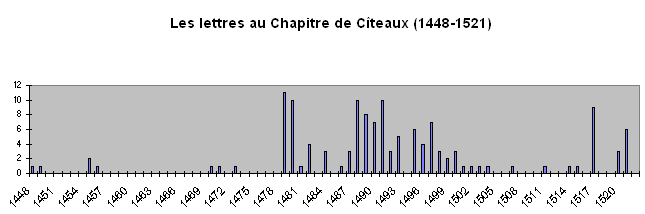

On remarque par ailleurs, avec le graphique, l’irrégularité de la distribution des lettres au travers de notre période, liée évidemment aux déprédations sus-citées mais aussi, probablement, à des facteurs internes à l’ordre que l’on tentera de déterminer. Je m’attarderai dans un second temps sur les estimations des revenus que j’ai utilisées dans ce travail : est-il besoin de dire qu’elles ne reflètent pas l’exacte vérité et que tous les auteurs se défient de les envisager comme telles ? Les résultats de l’enquête de 1535, le Valor Ecclesiasticus, qui devait estimer le revenus de chaque établissement sont très critiquables à cause de la vitesse (je reviendrai sur le véritable marathon des commissaires) avec laquelle elle a été menée. Pour D. Knowles la liste remise à l’Echiquier en 1536 a « nombre de limitation en tant qu’instrument de recherche ». En effet, malgré ses 22 volumes et ses trois portfolios, le Valor comporte d’abord de nombreuses omissions, par exemple au niveau des abbayes : il manque en effet trois monastères importants (deux cisterciens Kingswood et Kirkstall et un augustin Bristol) et deux mineurs (Holy Trinity et St Andrew’s à York) [18]. Ensuite, le total est exprimé en revenu net ou taxable. Le revenu brut ne peut être constaté que dans 33 des 39 comtés. Il faut compter de plus avec les conditions pénibles de cette enquête (les rapports entre le fisc et les payeurs n’ont, de toutes façons, jamais été simples !). Enfin, il existe des sources secondaires émanant de l’Echiquier qui permettent de faire des recoupements. Selon Knowles, celles-ci confirment pour partie le Valor mais montrent des différences notamment dans le nord (Yorkshire) et dans d’autre partie du pays, comme le Staffordshire, où on constate une sous-évaluation notable. Outre les oublis, les erreurs, les difficultés, il faut aussi compter avec le mode de calcul des commissaires qui n’ont pas pris en compte ni l’immobilisation des établissements (ici, les bâtiments) ni le trésor de l’abbaye : en effet, ils considéraient que celui-ci appartenait au spirituel de l’abbaye [19]. Les mêmes reproches peuvent être fait à la Taxatio Ecclesiastica de 1291 (que j’utiliserai pour le Pays de Galles). Là encore, on relève des omissions importantes, D. H Williams en montre quelques-unes et la liste n’est pas exhaustive : la grange de Woolaston pour Tintern (176) n’est pas mentionnée, une partie du troupeau de la grange de Nanhwynain (12), appartenant à Conway, est oublié ; pour Cwmhir, c’est tout le troupeau de Nantyrarian (31) qui est passé sous silence [20]. Tout cela nécessitait évidemment un plan qui devait à la fois rendre la complexité et les évolutions de la vie cistercienne dans cette zone géographique déterminée, bien marquer les grandes étapes dans l’histoire de ces régions (qui nous est souvent inconnue dans le détail) et tenter de répondre de la manière la plus simple et la plus construite aux hypothèses que j’ai émises plus haut. Ainsi, trois thèmes sont apparus, à savoir les Cisterciens et la sphère politique, les Cisterciens et le territoire, le Cistercianisme et la vie sociale. D’abord, les Cisterciens et le pouvoir ou plutôt les pouvoirs : les moines blancs sont, en effet, à la charnière de plusieurs autorités de tutelle, légales ou naturelles ; celle de leur ordre, celle du pape, celle du souverain et celle des puissances locales qu’elles soient laïques ou ecclésiastiques. Chaque fondation, chacun des groupes nationaux (au sein des différents royaumes et pays colonisés), l’ordre dans son ensemble, devaient, pour se développer, s’allier les forces politiques en présence ce qui pour l’Angleterre en particulier se révèle une impossible gageure : une royauté jalouse de ses prérogatives, une papauté qui le lui dispute, un ordre exempté, une noblesse agitée auquel s’ajoutent des forces centrifuges (galloise, irlandaise et écossaise). Chaque déséquilibre ou conflit entre ces composantes menacent la sécurité, l’intégrité des communautés. Ensuite, les Cisterciens et le territoire, c’est à dire l’exploitation du sol et l’économie Cistercienne et ses mutations : son passage progressif du faire valoir direct au système de la rente. J’essaierai surtout de montrer les inégalités entre les abbayes, au sein des différents ensembles, qui s’accentuent au sortir du XIVe siècle : des réussites donc avec, en particulier, la laine (à laquelle je consacrerai une sous partie) mais aussi des échecs de longue durée ou ponctuels. Je conclurai cette deuxième partie par un tableau général de l’ordre avant la dissolution avec notamment les chiffres du Valor Ecclesiasticus, ainsi que les estimations d’autres sources, pour l’Ecosse surtout où les abbayes ne sont dissoutes qu’en 1560. Enfin, j’évoquerai la société Cistercienne elle-même et ses rapports avec les différents corps sociaux. Les tribulations de ses membres, les conflits tels que nous les restitue l’activité épistolaire rassemblée par Talbot, dont j’ai déjà parlé plus haut ; mais aussi sa participation à la vie intellectuelle de son temps avec Oxford et le collège St Bernard, sujet souvent abordé dans les lettres. Son intégration au sein des diverses sociétés qui gravitent autour d’elle car on peut légitimement s’interroger sur le calme relatif qui a accueilli la Dissolution (mise à part dans le nord de l’Angleterre). On tentera ainsi de comprendre la perception de l’ordre Cistercien par les sociétés galloise, écossaise, irlandaise et anglaise.

Bibliographie BARROW G. W. S., « Kingship and unity : Scotland 1000-1306 », in The new history of Scotland, I, Edward Arnolds, Londres, 1981. BROUETTE E., MANNING E., Dictionnaire des monastères cisterciens, Rochefort, Abbaye de Saint-Remy, 3 vol., 1976-1979. CANUVEZ J. M., « Statuta capitulorum generalium Cisterciensis ordinis », Bureau de la Revue de Louvain, Louvain, 1933-5 (des tomes I à VI). DONKIN R. A., Checklist of printed works relating to Cistercians, Rochefort, Abbaye de Saint-Remy, 1969. KNOWLES D., Medieval religious houses : England and Wales, New York, Londres, Longman, 1994. D. KNOWLES, Bare ruined choirs, Cambridge, Cambridge university press, 1977. D. KNOWLES, The religious orders in England, Cambridge, Cambridge university press, 1962, 3 vols. LEVASSEUR Emmanuel, Des cisterciens à la fin des temps : L'Ordre de Citeaux dans les îles britanniques de la guerre des deux roses à la dissolution, Nanterre, Université de Paris X, 1999. MAHN J.B., L’ordre Cistercien et son gouvernement des origines au XIIIe siècle, Paris, E. de Boccard, 1945-1951. K. MORGAN, Histoire de la Grande Bretagne, Paris, Armand Collin, 1985. PACAUT Marcel, Les moines blancs, Paris Fayard, 1993. PACAUT Marcel, L’ordre de Cluny, Paris, Fayard, 1986. TALBOT C.H., Letters from the English abbots to the chapter of Cîteaux, Londres, Royal Historical Society, 1967. WILLIAMS D. H., Atlas of Cistercians lands in Wales, Cardiff, University of Wales press, 1990. WILLIAMS D. H., The Welsh Cistercians, Caldey island, Tenby, 2 vol., 1984.

Notes [1] PACAUT Marcel, L’ordre

de Cluny, Paris, Fayard, 1986, 159.

Emmanuel LEVASSEUR

Copyright © 2004-2017 François LAGARDE. Tous droits réservés. Article L122-4 du CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE : Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.

|